NPO法人 アジア情報フォーラム

講演依頼、コラム執筆、国際交流企画など、ご相談は無料です

国際問題コラム「世界の鼓動」

いま第一次世界大戦を考える意味

賛助会員 春海 二郎

(筆者は長年、在日イギリス大使館に勤務し、イギリス関係情報を独自に発信するサイト「むささびジャーナル」の運営をしている)

日本ではどの程度話題になるのか分からないけれど、今年(2014年)英国でかなり大きな話題となるのが第一次世界大戦です。今年はあの戦争が始まってから100年目なのです。年末(12月21日)のThe Economistが第一次世界大戦について “Look back with angst”(苦汁の気持ちで振り返ろう)というタイトルの社説を掲載しています。イントロは次のように書かれています。

日本ではどの程度話題になるのか分からないけれど、今年(2014年)英国でかなり大きな話題となるのが第一次世界大戦です。今年はあの戦争が始まってから100年目なのです。年末(12月21日)のThe Economistが第一次世界大戦について “Look back with angst”(苦汁の気持ちで振り返ろう)というタイトルの社説を掲載しています。イントロは次のように書かれています。

あれから100年、現代は第一次世界大戦の勃発に至ったあの時代と不気味な相似性を有している。

A century on, there are uncomfortable parallels with the era that led to the outbreak of the first world war.

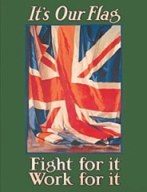

この社説を紹介する前に第一次世界大戦について教科書的におさらいをしておきます。この戦争は基本的にヨーロッパを舞台にした勢力争いであったのですが主役はドイツです。第一次世界大戦が始まる前(19世紀の終わりごろ)のヨーロッパにおける覇権国といえば英国、フランス、ロシアの三大帝国だったのですが、そこに新興国であるドイツが工業化を推進、覇権国家の仲間入りをして植民地の獲得に乗り出した。これを警戒する英仏露はお互い同士で軍事同盟を組んで自分たちの覇権を維持しようとした。

一方のドイツは19世紀の終わりごろにオーストリア、イタリアとの間で「三国同盟」を結んで対抗しようとした。そして1914年6月28日、サラエボ(当時はオーストリア領)でオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子夫妻が銃撃でセルビア人学生によって暗殺されるという事件が起こる。これをセルビア政府の陰謀だとするオーストリアがセルビアに対して宣戦布告を行う。そのセルビアを支援しようとロシアが兵力の総動員をはかると、今度はドイツがロシア、フランスに宣戦布告、さらには中立国であったベルギーに侵入するに及んで、英国がドイツに宣戦布告ということで一気にヨーロッパ中を巻き込んだ戦争に発展。日本(大日本帝国)は日英同盟の関係もあって英仏露の側について参戦、アメリカも同じだった。最初のころは年内にも終戦を迎えるだろうと思われていたのですが、これが4年間も続き、戦死者は戦闘員と非戦闘員併せて約2000万人、英国人も91万人が死亡するという、とんでもない世界戦争になってしまった。

この戦争が始まる前のヨーロッパは電話通信、蒸気船、鉄道などが目覚ましく発展、平和と繁栄が永遠に続くという楽観的な気分に満ち溢れていた。The Economistによると当時のベストセラーに “The Great Illusion”(1909年)という本があるのですが、筆者のノーマン・アンジェル(Norman Angell)は「欧州経済は大いに統合が進んでおり、戦争のような無駄なことは起こらない」(Europe’s economies were so integrated that war was futile)と主張した。それでもこの本が出てからわずか5年後に世界中を巻き込む大戦争が起こってしまったということです。

The Economistの社説は当時のヨーロッパと現代のアジアを比較して非常に似ている部分があるのが気になる(the parallels remain troubling)と指摘します。いまのアメリカはあの頃の英国です。衰退するスーパーパワー(superpower on the wane)で、もはや世界の安全を保障する力がない国です。あの頃のドイツはいまの中国です。即ち

新しい経済パワーで、ナショナリスティックな怒りで毛を逆立てながら急速に軍備増強を進めている国。

a new economic power bristling with nationalist indignation and building up its armed forces rapidly.

そして・・・

いまの日本はあの頃のフランスである。(欧米の)同盟国ではあるが覇権は小さくなり、地域でのパワーも衰退している国ということだ。

Modern Japan is France, an ally of the retreating hegemon and a declining regional power.

もちろんあの頃のヨーロッパといまのアジアがそっくり同じというわけではない。いまの中国にはあの頃のドイツ皇帝のような領土的野心というのはないし、衰退しているとはいえ現代アメリカの軍事予算はあの頃の大英帝国のそれよりはるかに大きい。ただ、そっくり同じということはないにしても、状況的には似ており、国際社会は充分に注意を払うべきだとThe Economistは主張します。