NPO法人 アジア情報フォーラム

講演依頼、コラム執筆、国際交流企画など、ご相談は無料です

国際問題コラム「世界の鼓動」

ボリスの孤独

賛助会員 春海 二郎

(筆者は長年、在日イギリス大使館に勤務し、イギリス関係情報を独自に発信するサイト「むささびジャーナル」の運営をしている)

ボリス・ジョンソンが第77代の英国首相に就任した翌日(7月25日)のThe Economistの政治コラムが「ボリス・ジョンソンの孤独」(The loneliness of Boris Johnson)というタイトルのエッセイを載せています。そのイントロがこのコラムニストのジョンソン観を一言で伝えていると思う。

ボリス・ジョンソンが第77代の英国首相に就任した翌日(7月25日)のThe Economistの政治コラムが「ボリス・ジョンソンの孤独」(The loneliness of Boris Johnson)というタイトルのエッセイを載せています。そのイントロがこのコラムニストのジョンソン観を一言で伝えていると思う。

嫌われるのが嫌い?

英国の新首相の問題点?それは嫌われることが大嫌いということだThe trouble with Britain’s new prime minister? He hates to be hated

というわけです。

ボリス・ジョンソンって誰?

生年月日:1964年6月19日(55歳)

出身校:イートン校、オックスフォード大学

職歴:大卒後、The Times, Daily Telegraphなど保守派の新聞で記者を務めたのち、1999年から2005年まで保守系の雑誌The Spectatorの編集長を務める。2008年5月、ロンドン市長選に立候補して当選、2016年5月まで二期務めている。

ジョンソンはジャーナリスト時代にウィンストン・チャーチルの伝記を書いたことがあるのですが、その中でチャーチルについて次のように記述している部分がある。

彼(チャーチル)には真の友人と呼べる人間はいなかった。周囲の人間を自分自身の出世のために利用するのが常だった。He didn’t really have real friends – only people he ‘used’ for his own advancement.

実は孤独人間?

The Economistのコラムは、この記述はジョンソンにこそ当てはまるのではないかと言っている。ジョンソンは人を笑わせたりすることが上手で芸能人のような部分があるけれど、どちらかというと孤独なタイプ(solitary figure)で、他人を信用することがないし、彼を信用する人間もまた少ない。ジョンソンの首相就任が決まってから、BBCが彼の人となりを紹介するためにいろいろと取材をしたけれど、ジョンソンのことを好意的に語る人物はほとんどいなかったのだそうです。

The Times をクビ

ジョンソンは大卒後に記者として保守系の新聞、The Timesで仕事をするけれど、取材相手の言葉を改ざんした記事を書いたことで、直ちにクビになってしまった。その彼を拾ったのが、The Times以上に保守的な新聞、Daily Telegraphの編集長だったマックス・ヘイスティングス(Max Hastings)だった。ヘイスティングスは最近になってジョンソンのことを次のように書いている。

ジョンソンは大卒後に記者として保守系の新聞、The Timesで仕事をするけれど、取材相手の言葉を改ざんした記事を書いたことで、直ちにクビになってしまった。その彼を拾ったのが、The Times以上に保守的な新聞、Daily Telegraphの編集長だったマックス・ヘイスティングス(Max Hastings)だった。ヘイスティングスは最近になってジョンソンのことを次のように書いている。

ボリスが本物の悪党なのか、ただの不良なのかについては議論の余地があるけれど、彼が道徳的に破滅した人間であることには議論の余地がない。There is room for debate about whether he is a scoundrel or mere rogue, but not much about his moral bankruptcy.

ジョンソンはほかの政治家に比べて、他人に好かれようと努力することがない割には他者からの批判には非常に敏感(intensely sensitive)なのだそうです。かつての上司であるマックス・ヘイスティングスに言わせると「臆病」なのだそうで、それが故に何とかして他人を喜ばせようとするし、前に言ったこととの矛盾など気に掛けることもしない。英国が国家的鬱状態に陥っているかのような現在、ボリスの道化師的性格は大いなる財産になるかもしれない、という向きもある。

何が何でも10月31日

ロンドンで行われた日本の捕鯨再開に対する抗議集会に参加したボリスのガールフレンド、キャリー・シモンズ(Carrie Symonds 31才)とボリスの父親、スタンリー・ジョンソン(Stanley Johnson 79才)。メディアによってはキャリー・シモンズをボリスの「パートナー」と呼ぶ向きもある。要するに正式に結婚はしていないけれど一緒に暮らしているということ。ボリスとともに首相官邸に入居するかどうかが注目されていたけれど、結局一緒に生活しているとのことで、首相官邸に未婚のカップルが入居するのはこれが最初のケースなのだとか・・・。

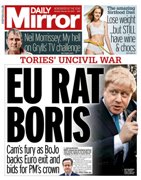

ただそもそも彼はどの程度「離脱派」なのか?育ちと政治姿勢は関係ないかもしれないけれど、ジョンソンの場合、極端にそれが異なる。父親(1940年生まれ・著述家)はかつては欧州議会議員であったし、妹のレイチェル(新聞のコラムニスト)は最近の欧州議会議員選挙では「残留派」から立候補したし、弟のジョーは保守党議員ではあるけれど残留派である、と。ちょっと可笑しいのはジョンソンが首相になって以来、父親がBREXIT賛成に鞍替えしたという報道もある。レイチェルに言わせると「我々(ジョンソン家の人間)はネズミ(rats)みたいなものよ。ロンドンにはジョンソン家の人間がはいて捨てるほどいるんだから」とのことなのですが、要するにジョンソン家の人間は誰もが目立ちたがりということらしい。

党首選の期間中ジョンソンが何度となく口にしたのが「10月31日までにEUを去ると約束する」ということだった。「何があっても(do or die)というわけです。ティリザ・メイがEUとの間で合意したアイルランドと北アイルランドの国境問題についての「安全弁」(backstop)というアイデアをジョンソンは拒否している。それは英国がEUの関税同盟という機構に残ることで、北アイルランドとアイルランド共和国の間に税関などを備えたハードな国境が復活しないようにするという発想だったのですが、それでは「離脱」にならない、と考える強硬離脱派には受け入れがたいものだった。

北アイルランドを直接統治

今回の党首選はほぼ最初から「ボリスの楽勝」が言われていた。つまり彼が北アイルランドの国境問題にまつわる「安全弁」についての強硬姿勢を少々軟化させたとしても彼の勝利には変わりなかったはず。なのに彼は「安全弁」を拒否する強硬姿勢をとった。The Economistのコラムニストによると、それは彼が16万人いる保守党員の大半を占めると言われる反ヨーロッパ強硬派に好かれていたかったからだ、となる。いわば強硬派が仕掛けたワナにかかったようなものだということらしい。いずれにしても、ジョンソンが強硬派としての「原則」に固執する限り、英国に残された唯一の道は「合意なき離脱」しかない。

The Economistのコラムニストは、北アイルランドの国境問題について、噂ではあるけれど、英国政府が北アイルランドを直接統治するという案もささやかれていると言っている。強硬離脱の結果として、北アイルランドの秩序が破壊されそうになっても、これをロンドンの政府が統治するということ。そうなると、1998年に行われた地方分権の結果として北アイルランドが手に入れた自治権もお終いということになる。となると、何がどうなるのか?北アイルランド内部に存在する英国派とアイルランド派の対立が再燃して、住民同士の衝突のような事態にもなりかねず、それを「鎮圧」するのが、直接統治の責任者であるボリス・ジョンソンということになる。そうなると英国内の有権者の怒りを買うようなことになりかねない。

選挙は避けられるのか

ではどうするのか?ボリスはこれまでの反EU的な姿勢を多少は緩和せざるを得ない。いわゆる「安全弁」についてEU側から多少の妥協を得たうえでそれを下院にかけて合意を得る・・・そこで発揮されるのがボリスの「人間的魅力」というわけ。そうすれば何度も否決された案でも受け付けられるのでは?これまでのボリスを知る人ならその程度の裏切りはあり得るだろうとThe Economistのコラムニストは言っている。が、それでもボリスの強硬路線を支持した保守党員は怒るには違いない。

北アイルランド直接統治というとてつもないリスクを冒してでも「安全弁」拒否の姿勢を貫くのか、あるいはEU側との妥協を通じて、ティリザ・メイのものとは異なる合意案を作り上げて下院に提案するのか?嫌われることが大嫌いな男にとっては、どちらも魅力ある選択肢とはいえない。となるとボリスがとりうる唯一の選択肢は、10月31日以前に選挙を行いそれに勝利することしかない。もちろんそうなると、選挙に敗北して史上最短の首相という有り難くない「名声」を博することになる可能性もある。しかし・・・

ひょっとすると有権者に好かれるようなことになっているかもしれないではないか。 But – who knows? – maybe he could persuade the voters to love him.

とコラムニストは言っております。